J’ai vécu en Syrie trente années de ma vie, dont environ vingt-neuf privées de nationalité, oscillant entre le statut de « Maktoum (non enregistrés à l’état civil) » et celui d’ »Étranger de Hassaké », avant de vivre une seule année sous une « citoyenneté incomplète ». Si tant est que ce terme puisse être employé, dans un pays où les gouvernements successifs se sont partagé la tâche de le faire passer d’un despotisme à un autre.

Par un simple calcul arithmétique, ma « vie citoyenne » dans ce qui est censé être mon pays natal, n’a duré qu’un an ! Ironie du sort, cette année-là précisément fut marquée par une arrestation arbitraire et une disparition forcée d’environ trois mois dans les geôles des services de renseignement de l’armée de l’air à l’aéroport militaire de Mezzeh, puis dans les sous-sols de la Quatrième Division et de la police militaire, avant d’être transféré à la prison centrale d’Adra, à Damas.

La confusion et la stupeur m’ont accompagné à chaque tentative de comprendre les raisons de ma naissance, dans mon propre pays, sans nationalité ni droits, aux côtés de mes sœurs et frères, automatiquement privés d’appartenance juridique, sans faute ni crime.

J’ai compris plus tard que la naissance de ces sentiments remontait à mes années d’école primaire, dans l’une des écoles de la ville de Qamishli, au nord-est du pays, où j’étudiais uniquement en arabe, sans jamais apprendre ma langue kurde. Je me demandais toujours: si je parle le kurde à la maison, dans mon quartier, avec mes amis, mes proches et mes voisins, pourquoi dois-je apprendre dans une autre langue, difficile et étrangère à ma langue maternelle?

Je me souviens très bien qu’à cette époque, une camarade de l’école fut victime d’une véritable « séance » de harcèlement qui dura des années, simplement parce qu’elle nommait les animaux en kurde au lieu de les nommer en arabe, lorsque le professeur montrait des images d’animaux domestiques et demandait aux élèves de dire leurs noms.

Privation des droits fondamentaux:

J’ai passé les deux premières décennies de ma vie, suivies de neuf autres années, sans « carte d’identité », contrairement à mes pairs parmi les citoyen·ne·s syrien·ne·s, qui l’obtenaient à l’âge de quatorze ans.

À cette époque, je ne pouvais ni présenter les examens du brevet ou du baccalauréat en candidat libre, ni obtenir un permis de conduire, ni voyager à l’étranger, ni même à l’intérieur du pays par avion, pas même acheter une carte SIM ! Tout cela parce que j’appartenais à la catégorie des « Maktoum (non enregistrés à l’état civil) », moins favorisée encore que celle des « Étrangers de Hassaké ». Mais nous étions tous deux, en tant que catégories dépourvues de nationalité, privés de reconnaissance légale en tant que citoyen·ne·s syrien·ne·s, et de nombreux droits fondamentaux, notamment le droit de propriété.

Ainsi, nous étions contraints, comme beaucoup d’autres, d’enregistrer nos maisons, nos terrains et tous nos biens au nom de proches détenteurs de la nationalité syrienne, ce qui a souvent provoqué des litiges juridiques, y compris entre membres d’une même famille.

Parmi les histoires les plus douloureuses que nous avons vécues durant la période d’apatridie, figurent celles de nombreux Kurdes de Syrie nés sans nationalité, à la suite du recensement de 1962. Ils sont nés de parents apatrides, puis sont morts sans jamais connaître le sens réel de la citoyenneté en Syrie.

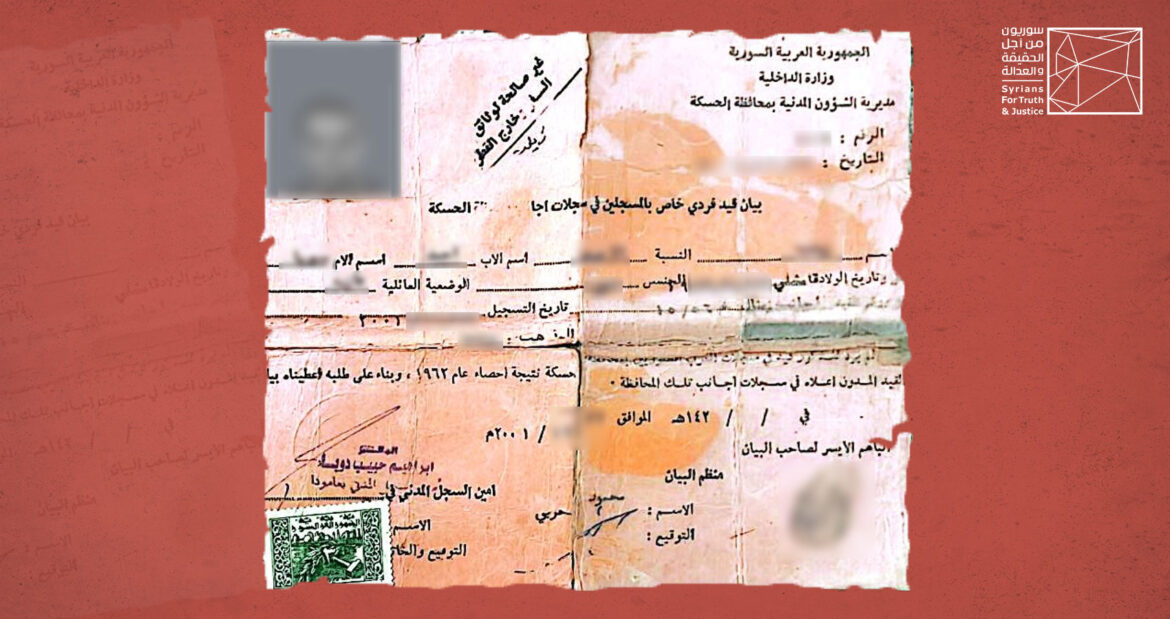

Sur le plan des documents d’identité, la distinction entre « les Maktoum (non enregistrés à l’état civil) » et les « Étrangers de Hassaké » se faisait ainsi: les premiers ne recevaient qu’un « certificat d’identification », simple feuille tamponnée délivrée par « le moukhtar (chef du quartier) », sans aucun droit attaché. Les seconds, quant à eux, obtenaient une « carte d’identité rouge », qui leur accordait quelques droits limités, tels que la possibilité de se présenter aux examens du brevet ou du baccalauréat en candidat libre, ou de passer le permis de conduire, mais sans bénéficier des autres droits humains fondamentaux, comme par exemple celui d’enregistrer officiellement un mariage.

En Syrie, vivre en tant que Kurde apatride originaire du gouvernorat de Hassaké, sous le régime du Parti Baas arabe socialiste, signifiait affronter plusieurs couches d’injustice cumulative. D’une part, on subissait les mêmes oppressions que le reste des Syrien·ne·s, vivant dans un pays gouverné par un régime autoritaire, répressif et non démocratique. D’autre part, en tant qu’habitant de Hassaké et de la région de AL-Jazira dite « en développement », on souffrait aussi de marginalisation, de pauvreté, d’exclusion et de chômage, en comparaison avec les habitant·e·s de certaines « gouvernorats de l’intérieur ».

Et par-dessus tout, on était privé de la reconnaissance de sa langue maternelle et du droit d’apprendre à travers elle, de la célébration de sa fête annuelle « Newroz », et même de la reconnaissance de sa personnalité juridique, ainsi que des droits culturels, linguistiques, civiques et politiques les plus élémentaires, simplement parce qu’on était Kurde, né·e apatride, de père et de mère kurdes, dans le gouvernorat de Hassaké.

« Réfugié dans mon propre pays »:

Les appellations désignant les personnes apatrides en Syrie ont varié, dans les écrits comme dans le langage courant des Syriens, entre « infiltrés étrangers », « réfugiés » venus de Turquie à la recherche de terres après la loi de réforme agraire, « les Maktoum (non enregistrés à l’état civil) », « Étrangers de Hassaké », « déchus de nationalité », « privés de nationalité », « apatrides », « réfractaires au service militaire obligatoire », et bien d’autres termes encore.

Mais le paradoxe le plus frappant résidait dans l’usage du mot « réfugiés »: dans le contexte du droit international, il désigne une reconnaissance légale et un ensemble de droits garantis; en Syrie, pourtant, ce terme fut parfois employé pour désigner les Kurdes privés de nationalité, sans que cela ne leur confère le moindre droit civil ou politique.

J’affirme, sans minimiser la souffrance d’autres Syriens ni nier d’autres formes de discrimination existant dans le pays, que la privation de nationalité résultant du recensement exceptionnel de 1962 dans le gouvernorat de Hassaké ne ressemble à aucune autre injustice. Car on n’y est pas suspendu entre ciel et terre: on y vit dans une immense prison, tout en n’existant pas réellement, sans reconnaissance officielle. On ne possède pas de rêves semblables à ceux des autres quant à l’avenir; on ne peut voyager, ni chercher une nouvelle patrie, ni une nouvelle terre.

Chaque jour, à l’école, dans la vie quotidienne ou universitaire, on mène des luttes permanentes face à ceux qui diffèrent de soi, en essayant de prouver qu’on leur ressemble, qu’on mérite les mêmes droits qu’eux, des droits qu’on ne peut d’ailleurs pas revendiquer ouvertement à cause du despotisme, dans un pays où les droits des gens figurent tout au bas de l’échelle des priorités des autorités successives depuis la naissance de l’État syrien.

Des dizaines, voire des centaines de situations racistes ont été subies par les apatrides en Syrie: qu’il s’agisse des dénominations employées, ou même de l’interdiction implicite de songer à tomber

amoureux d’une fille « citoyenne », ou qu’un jeune « citoyen » aime une fille « Maktouma (non enregistrée) » ou issue des Étrangers de Hassaké.

On allait jusqu’à comparer leurs cartes d’identité à des « cartes destinées aux animaux » ou aux « vaches », ou à parler d’eux sur un ton mêlant « mépris et pitié », à d’autres types de harcèlement. Et l’une des moqueries les plus répandues disait: » En Europe, même les vaches ont des papiers d’identité, alors que vous, vous n’en avez même pas de « semblables » ! »

Du déni à la fausse distinction:

L’apatridie t’offre parfois la possibilité de passer du statut de personne victime de discrimination pendant des années à celui d’individu qui peut soudainement se sentir « privilégié », du moins en apparence, par rapport à d’autres catégories privées des mêmes droits!

Après l’an 2000, les autorités syriennes ont ouvert la voie à un certain nombre d’apatrides pour » régulariser » leur statut juridique, les faisant passer de la catégorie des « Maktoum (non enregistrés à l’état civil) » à celle des Étrangers de Hassaké, détenteurs de la « carte rouge », notamment dans les cas où la mère était une citoyenne syrienne, comme ce fut le mien.

À cette époque, il devenait possible d’obtenir un permis de conduire et de se présenter aux examens du brevet et du baccalauréat « en candidat libre », sans devoir suivre la progression scolaire ordinaire comme les autres citoyens syriens. Cependant, ces personnes restaient privées du droit de propriété, du droit de voyager à l’étranger, ou même de passer une nuit dans un hôtel de la capitale!

Le rêve qui se rapproche et l’occasion historique:

Obtenir la « carte rouge » des Étrangers de Hassaké signifiait entamer une « nouvelle étape » dans le long parcours de l’apatridie en Syrie. Après que ma famille eut changé de statut, passant de la catégorie « Maktoum » à celle des Étrangers de Hassaké, j’ai demandé à l’un de mes amis, qui se rendait dans la ville de Hassaké, de m’inscrire pour passer le baccalauréat (section littéraire), car je résidais alors à Qamishli, à la frontière turque.

La première tentative de mon ami échoua. Il portait deux prénoms: l’un kurde, utilisé à la maison, et l’autre arabe, figurant sur ses papiers officiels. L’employé refusa le dossier, prétextant qu’il était incomplet, alors qu’il ne l’était pas. Ce refus arbitraire fut l’une des plus grandes déceptions que j’aie vécues à cette époque.

Je retentai ma chance l’année suivante (entre 2002 et 2003). Mon père se rendit personnellement à la Direction de l’éducation dans la ville de Hassaké, muni d’une pile de documents et de justificatifs, exigés ou non. Et, ô surprise! cette fois, cela fonctionna: j’eus enfin le droit de me présenter au « baccalauréat libre » cette année-là, et de me rapprocher un peu plus de mon rêve d’étudier à l’université, à Damas. Ce fut une lueur d’espoir: celle que l’avenir pourrait être meilleur, et que rester pour toujours dans le gouvernorat de Hassaké n’était pas une fatalité!

Je quittai rapidement mon travail éreintant de « bobinage et réparation de moteurs électriques », car je n’avais qu’environ quatre mois pour préparer mon premier examen.

Je travaillais jour et nuit, et chaque jour, je marchais jusqu’à une zone proche du « quartier de l’aéroport », connu pour ses luxueuses « villas ». À proximité, se trouvait un petit bosquet que l’on appelait la « Forêt d’Assad ». Le lieu était entouré de champs de blé, de vergers de légumes, de figuiers, de mûriers, de puits d’eau douce, et longeait la voie ferrée reliant Qamishli à Hassaké.

C’était là que les jeunes étudiants avaient l’habitude de se retrouver pour étudier de manière autonome. Le lieu ressemblait à une école en plein air, animée par des dizaines d’élèves et aussi par ceux et celles qui fuyaient le bruit de la ville et les contraintes familiales.

Réussi… mais en suspens:

Mes notes dans la filière littéraire du baccalauréat m’ont permis d’être admis à l’Université de Damas, à la Faculté des lettres et des sciences humaines, dans le département de langue arabe. Durant toutes mes années d’études, « la plaisanterie » récurrente de dizaines d’étudiants non kurdes était:

« Toi, un Kurde, pourquoi tu étudies la littérature arabe? Ha ha ha! »

Et, dès qu’ils apprenaient que je n’avais pas la nationalité syrienne, et donc que j’étais privé de nombreux droits,, ils ajoutaient en riant:

« En plus, t’es même pas Syrien, et tu ne pourras jamais travailler! Ha ha ha! » Une véritable comédie noire !

Dans les faits, suivre des études universitaires en tant que membre de la catégorie des Étrangers de Hassaké (ce qui était encore interdit aux Maktoum jusqu’à l’an 2000) relevait d’une aventure à la fois risquée et coûteuse, surtout pour ma famille, qui m’avait soutenu autant qu’elle le pouvait durant les premières années, avant que je ne commence une longue et éprouvante période de travail à côté de mes études, dans l’un des hôtels de luxe de la capitale, Damas.

Je me souviens que durant ces années-là (2002, 2003 et 2004), l’ensemble de la région de AL-Jazira syrienne, avec ses trois gouvernorats, ne comptait aucune université. Nous étions donc contraints, comme des milliers d’autres étudiants, de voyager en bus (pullman) pendant plus de neuf heures entre Qamishli et Damas, ou un peu moins pour ceux qui allaient à Alep. Mais le véritable coût, et la plus grande aventure, résidaient dans le fait d’étudier des années durant sans aucune perspective claire d’avenir: les apatrides étaient en effet privés du droit d’obtenir un diplôme de fin d’études leur permettant d’accéder à un emploi.

Avant d’intégrer l’université, j’avais adhéré à un parti kurde clandestin, l’un des partis du mouvement kurde fondé en 1957, qui avait fait de la cause des Étrangers de Hassaké l’une de ses priorités, aux côtés de ce que l’on appelait alors la question de la « ceinture arabe« . Leurs publications mensuelles mentionnaient presque toujours ces deux causes, et leurs activités, tout comme celles d’un bon nombre d’opposants syriens arabes, tournaient autour de ces sujets. Certains de ces militants, solidaires de la cause kurde en particulier et de la cause démocratique en Syrie en général, ont d’ailleurs subi arrestations, disparitions forcées et tortures.

S’accrocher à l’idée qu’un miracle pourrait se produire un jour, et croire que la privation de nationalité n’était pas une fatalité, demeuraient le seul fil d’espoir pour les Étrangers de Hassaké pendant leurs études universitaires. Car, en plus du coût financier exorbitant, ces études les empêchaient d’apprendre un métier manuel ou artisanal, des activités qui, en réalité, rapportaient bien plus que l’université. À cette époque, beaucoup de gens préféraient apprendre un « métier » plutôt que de passer des années à étudier sans aucun espoir d’emploi ni perspective professionnelle.

Les Étrangers de Hassaké et le soulèvement syrien:

Après les manifestations qui ont embrasé le pays en mars 2011, dans le sillage de ce que l’on appelait alors le « printemps arabe », l’ancien président syrien Bachar al-Assad publia, en avril de la même année, le décret législatif n°49, stipulant « l’octroi de la nationalité arabe syrienne aux personnes inscrites dans les registres des Étrangers de Hassaké ».

Cependant, ce décret ne s’est pas appliqué à des dizaines de milliers de personnes appartenant à la catégorie des « Maktoum (non enregistrés à l’état civil) ». D’après une statistique obtenue exclusivement par l’organisation « Syrians for Truth and Justice » auprès d’une source interne à la Direction des affaires civiles de Hassaké, le nombre cumulé des Maktoum et des Étrangers de Hassaké entre 1962 et 2011 approchait des 517 000 personnes.

Une fois encore, la catégorie des « Maktoum » fut victime d’une injustice redoublée, inhumaine: en plus d’avoir été privée de tous ses droits depuis 1962, elle ne bénéficia pas du décret n°49, contrairement aux « Étrangers de Hassaké ». Certes, certains membres de cette catégorie réussirent à « régulariser » leur statut, devenant d’abord Étrangers de Hassaké, puis citoyens syriens. Mais les histoires de dizaines de milliers d’autres furent tout simplement effacées, lorsque le conflit syrien s’intensifia en 2012 et que le pays plongea dans une guerre par procuration, causant la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement, voire l’exil, de millions d’autres.

Cette guerre engendra à son tour de nouvelles catégories de personnes privées de documents d’identité et exposées au risque d’apatridie, en premier lieu les déplacés internes et les réfugiés.

Il apparaissait clairement que la décision du régime syrien d’accorder la nationalité aux Kurdes apatrides en 2011 n’était rien d’autre qu’une manœuvre « politique », visant à amadouer la population kurde, plutôt qu’une véritable initiative réformatrice dans un pays déjà déchiré. Ce geste visait sans doute à les dissuader de participer massivement aux protestations contre le régime. Or, les mois et années suivantes ont prouvé que cette stratégie était vouée à l’échec: la plupart des villes et localités kurdes, ou à forte présence kurde, ont vu éclater des manifestations continues contre le pouvoir, en parallèle avec celles du reste du pays.

La question en or: Pourquoi ta carte d’identité est-elle neuve?

Au début de l’année 2012, après avoir complètement quitté toute activité politique, j’ai commencé à travailler avec le Centre de Documentation des Violations en Syrie (VDC), l’un des projets du Centre Syrien pour les Médias et la Liberté d’Expression (SCM).

À la mi-février 2012, une unité lourdement armée, que nous avons appris plus tard appartenir aux services de renseignement de l’armée de l’air, a fait irruption dans le siège du centre, situé près du rond-point des « Sept Fontaines (Sab‘ Bahrat) », en plein cœur de Damas, et a arrêté tous les membres de l’équipe, hommes et femmes confondus, pour les conduire à l’aéroport militaire de Mezzeh.

À notre arrivée sur la base, on nous fit descendre du grand bus (pullman), avant de commencer à relever nos données personnelles et à confisquer nos effets. Lorsque vint mon tour, l’agent des renseignements fut surpris de voir que je portais une « carte d’identité syrienne » toute neuve, que j’avais récemment obtenue auprès du « bureau de l’état civil d’Amouda », peu de temps avant mon arrestation. Aussitôt, ce jeune agent d’une vingtaine d’années me lança: Pourquoi ta carte d’identité est-elle neuve?

En Syrie, les citoyen·ne·s obtiennent habituellement leur carte d’identité à l’âge de quatorze ans, ce qui expliquait sa méfiance et son étonnement. Il répéta la question une seconde fois. Et, à ce moment précis, je me suis souvenu d’un des « prêcheurs religieux » qui, en 2011, avait appelé les Syriens à « briser leur carte d’identité » en signe de « rejet du régime et de son contrôle sur leurs vies ».

J’ai tenté de apaiser la situation en expliquant que ma carte était neuve parce que j’avais appartenu à la catégorie des « Étrangers de Hassaké », et que je n’avais acquis la nationalité syrienne que récemment.

Mais, sur le moment, j’ai ressenti qu’être « accusé d’avoir cassé sa carte d’identité » aurait peut-être été moins grave que d’être perçu comme un « étranger » dans une branche des renseignements de l’armée

de l’air, surtout dans un contexte où les autorités syriennes et les médias officiels insistaient sans relâche sur la théorie du « complot étranger contre la Syrie ».

Après une courte discussion et sa question directe:

« Qu’est-ce que ça veut dire, Étrangers de Hassaké? » et grâce à l’intervention d’un autre agent, j’ai finalement réussi à expliquer la situation:

« Il existe un groupe de personnes vivant à l’extrême nord-est du pays, qui ont obtenu « par une faveur du Président » la nationalité syrienne ».

Liberté et exil:

Après environ trois mois de détention, dans la branche des renseignements de l’armée de l’air, puis au sein de la Quatrième Division, de la police militaire et enfin à la prison d’Adra, j’ai été transféré devant le tribunal militaire, situé près du ministère de l’Enseignement supérieur à Damas. Ma libération fut décidée à condition que je me présente aux audiences restantes du procès, ce que je n’ai fait qu’une seule fois, avant de fuir vers la Turquie voisine.

Là-bas, une nouvelle vie a commencé, une vie que j’espérais affranchie des problèmes liés aux documents officiels et à la reconnaissance juridique de mon existence. Mais cette attente s’est vite révélée illusoire. Car, en dépit du franchissement d’une frontière internationale et du titre symbolique de « réfugié », la réalité juridique d’une grande partie des Syriens n’était autre qu’un simple statut de résident temporaire (séjour touristique), où chacun devait subvenir à tous ses besoins sans assistance.

Par la suite, le gouvernement turc, avec le soutien de l’Union européenne, mit en place un ensemble de services destinés uniquement aux titulaires du document appelé « kimlik« , ou « carte de protection temporaire », délivrée à partir de 2014.

Le durcissement des restrictions visant les Syriens après la tentative de coup d’État en Turquie en 2016 poussa des dizaines de milliers d’entre eux à quitter le pays. Par la suite, la pression s’accrut encore, en particulier contre certaines catégories d’activistes et de journalistes, parmi lesquels des Kurdes syriens, notamment après l’opération turque « Rameau d’olivier », qui aboutit à l’occupation de la région kurde d’Afrin en 2018. C’est dans ce contexte que j’ai demandé asile en France, quelques mois avant que la pandémie mondiale de Covid-19 ne bouleverse la planète.

Vivre en tant que demandeur d’asile ravive le souvenir de nombreux défis liés à la vie sans nationalité. Bien que ma période de demande d’asile en France ait été courte comparée aux longues années d’apatridie vécues en Syrie, les ressemblances entre ces deux expériences étaient frappantes.

Dans les deux cas, l’absence quasi totale de documents d’identité restait le principal obstacle: tout ce que possédait un demandeur d’asile était une simple « attestation de demande d’asile », document n’offrant que des droits très limités. Et, dans un pays comme la France, où tout déplacement exige un titre de séjour valide et une décision officielle de justice reconnaissant le droit d’asile (ou la protection),

Une nouvelle opportunité:

Aujourd’hui, après des décennies de privation du droit naturel à la nationalité pour des dizaines de milliers de Kurdes, l’impact du recensement exceptionnel de 1962 et du décret n°49 de 2011 reste palpable dans la vie de générations entières. Mon expérience personnelle illustre ce que signifie naître sur sa propre terre, dans son pays natal, sans identité, sans droits ni appartenance, puis l’obtenir bien plus tard, comme s’il s’agissait d’une faveur politique, et non d’un droit légitime.

Si les autorités syriennes de l’époque ont manqué une opportunité historique en 2011, les autorités de transition d’aujourd’hui disposent d’une chance similaire: traiter cette question avec sérieux, accorder la

nationalité à tous les cas restants, reconnaître l’injustice, indemniser les victimes, honorer leur mémoire et garantir qu’aucun Syrien ou aucune Syrienne ne soit jamais privé·e de son droit à l’identité, à l’appartenance et à la citoyenneté pleine et entière.