عشتُ في سوريا ثلاثين عاماً من عمري، قضيتُ منهم حوالي تسعة وعشرين محروماً من جنسيتها، متنقلاً بين كوني “مكتوم القيد” مرّة ومن فئة “أجانب الحسكة” مرّة أخرى، قبل أن أعيش سنة واحدة في ظل “مواطنة منقوصة”. إن جاز استخدام هذا المصطلح أساساً، في بلد تقاسمت الحكومات المتعاقبة عليه، مهمة الانتقال به من استبداد إلى آخر.

بحسبة رياضية بسيطة، كان “عمري المواطني” فيما يُفترض أنّه بلدي الأم ومكان مولدي، عاماً واحداً ! وللمفارقة أنّ ذلك العام تحديداً، تخلله اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لحوالي ثلاثة أشهر في زنازين المخابرات الجويّة في مطار المزة العسكري، ثمّ في أقبية الفرقة الرابعة والشرطة العسكرية، وأخيراً في سجن عدرا المركزي في دمشق.

رافقني الارتباك والدهشة في كل محاولتي لفهم أسباب ولادتي في بلدي الأمّ، بلا جنسية وحقوق، إلى جانب شقيقاتي وأشقائي، بحرمانٍ تلقائي من الانتماء القانوني له، دون ذنب أو جريمة.

لاحقاً أيقنتُ أنّ ولادة تلك المشاعر بدأت أثناء دراستي المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس مدينة القامشلي شمال شرق البلاد، أتعلم باللغة العربية فقط دون لغتي الكردية. كنت دائماً ما اسأل نفسي: إذا كنت أتحدّث الكردية في المنزل والحارة ومع أصدقائي والأقارب والجيران، فلماذا أتعلم بلغة أخرى صعبة، غير لغتي الأم؟

أتذكر جيداً في تلك السنوات، كيف تعرضت طالبة أخرى في تلك المرحلة الدراسية، لـ”حفلة” تنمر استمرت لسنوات، حيث كانت تقول أسماء حيوانات باللغة الكردية عوضاً عن العربية، عندما كان الأستاذ يَعرض صور الحيوانات الأليفة ويسأل التلاميذ عن أسمائها.

حرمان من الحقوق الأساسية:

أمضيتُ العقدين الأولين من عمري، وما تلاهما من سنوات تسع، دون “بطاقة شخصية” بعكس باقي أقراني من المواطنين/ات السوريين/ات الذين حصلوا عليها في عمر الرابعة عشر.

آنذاك لم أكن أستطيع التقديم لامتحانات الإعدادية أو الثانوية الحرّة، أو الحصول على رخصة قيادة، أو السفر خارج القطر، أو داخله بواسطة الطائرة، ولا حتى شراء شريحة هاتف! كل ذلك لأنني من فئة “مكتومي القيد”، الأقل حظّاً، من “أجانب الحسكة”. لكننا حُرمنا معاً، كفئتين بدون جنسية، من الاعتراف القانوني بنا كمواطنين/ات سوريين/ات، ومن الكثير من الحقوق الأساسية، كحقّ التملّك، فاضطررنا، كحال الكثيرين، لتسجيل منازلنا وعقاراتنا وجميع ممتلكاتنا بأسماء أقارب يحملون الجنسية السورية، ما خلق أيضاً خلافات قانونية كثيرة، حتى بين أبناء العائلة الواحدة.

من أقسى القصص التي عايشناها أثناء فترة حرماننا من الجنسية، هي الحالات التي ولد فيها الكثيرون من الكرد السوريين/ات بلا جنسية، بسبب إحصاء 1962. ولدوا لآباء وأمّهات بدون جنسية، ثمّ فارقوا الحياة، دون أن يعرفوا معنى المواطنة الحقيقية في سوريا.

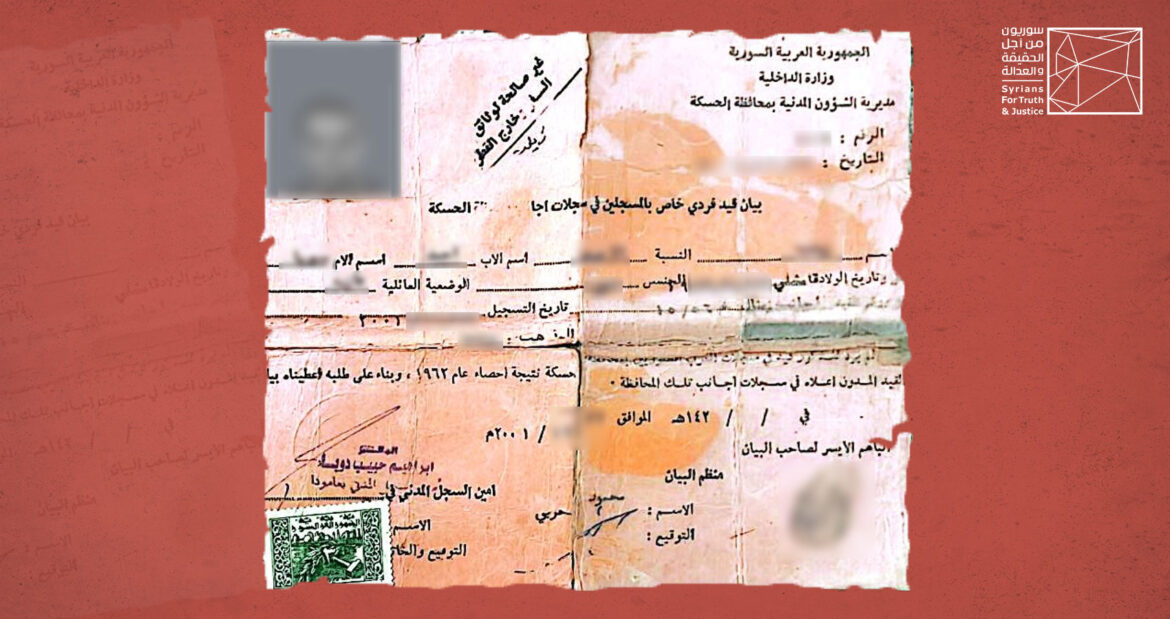

من زاوية الوثائق الثبوتية، كان التمييز بين فئة “مكتومي القيد” و”أجانب الحسكة” يتمّ عبر منح الأولى “شهادة تعريف” فقط، وهي عبارة عن ورقة مختومة يمنحها “مختار الحيّ” دون أيّة حقوق، أمّا “الهوية/البطاقة الحمراء” فكانت من نصيب الثانية، وكانت تمنحهم بعض الحقوق البسيطة، مثل السماح بالتقدّم لامتحان الإعدادية والثانوية الحرّة واستخراج شهادة سواقة، دون باقي حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حقّ تثبيت واقعة الزواج على سبيل المثال.

في سوريا، كان العيش كردياً محروماً من الجنسية من محافظة الحسكة، في ظل حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، يعني التعاطي مع طبقات من الظلم المركّب؛ فمن ناحية، تواجه مظالم مشتركة مع عموم السوريين/ات، لكونك تعيش في بلد ذو نظام سياسي مستبد، قمعي وغير ديمقراطي. وكونك ابن محافظة الحسكة ومنطقة الجزيرة “النامية”، فأنت أيضاً تعاني من التهميش والفقر والإقصاء والبطالة مقارنة مع أبناء عدد من “محافظات الداخل”. وفوق كل ذلك، يتمّ حرمانك من الاعتراف بلغتك الأم والتعلّم بها، وبعيدك السنوي “نوروز”، وحتى من الاعتراف بشخصيتك القانونية، ومن أبسط حقوقك الثقافية واللغوية والمدنية والسياسية، فقط لأنك كردي محروم من الجنسية، ولدت لأب وأم كرديين في محافظة الحسكة.

“لاجئ في بلدي”:

تنوعت صفات المحرومين من الجنسية في سوريا، في أدبيات السوريين وكلامهم اليومي، ما بين “المتسللين الأجانب” و”اللاجئين” القادمين من تركيا طمعاً في الأراضي بعد قانون الإصلاح الزراعي، و”مكتومي القيد”، و”أجانب الحسكة” و”المجردين من الجنسية” و”المحرومين من الجنسية” و”عديمي الجنسية” و”الرافضين لأداء الخدمة الإلزامية”، وصفات أخرى عديدة. غير أن المفارقة اللافتة كانت في استخدام صفة “اللاجئين”؛ إذ تعني في سياق دول اللجوء الاعتراف القانوني والتمتع بمجموعة من الحقوق، بينما أُطلقت في سوريا أحياناً على الكرد المحرومين من الجنسية، دون أن تترتب عليها أي حقوق مدنية أو سياسية.

أزعم، ودون التقليل من معاناة سوريين آخرين ودون إنكار أشكال أخرى من التمييز الذي كان قائماً في سوريا، أنّ الحرمان من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة، لا يشبه أي ظلم آخر، فأنتّ لستَ معلقاً بين السماء والأرض، بل موجود في سجن كبير ولكنك في نفس الوقت غير موجود وغير معترف بك. لا تمتلك أحلاماً شبيهة بأحلام الناس حول مستقبلك، ولا تستطيع السفر والبحث عن وطن جديد وأرض جديدة.

تخوض صراعات يومية في المدرسة، والحياة اليومية والجامعية، مع المختلفين/ات عنك، محاولاً إثبات أنّك تشبههم وتستحق ذات الحقوق التي لا تستطيع أساساً التعبير عنها بشكل علني بسبب الاستبداد، في بلد وضعت فيه حقوق الناس في آخر سلم أولويات السلطات المتعاقبة منذ نشوء الدولة السورية.

عشرات، بل مئات المواقف العنصرية التي تعرّض لها المحرومون من الجنسية في سوريا، سواء على مستوى التسميات، أو حتى على مستوى الحرمان من التفكير في الوقوع بغرام فتاة “مواطنة”، أو وقوع أي شب في غرام فتاة “مكتومة القيد” أو من “أجانب الحسكة”، فمن تشبيه البطاقات التي كانوا يحملونها على أنّها “بطاقات مخصصة للحيوانات” أو لـ”البقر”، إلى التحدّث عن فئة المحرومين من الجنسية بنوع من “الازدراء والشفقة”، إلى أشكال أخرى من التنمر، لعل أكثرها شيوعاً كانت المقولة السائدة أنّ “البقر لديهم هويات في أوروبا” بينما أنتم لا تملكون حتى “هويات مشابهة”.

الرحلة من التمييز إلى التميّز الزائف:

يتيح لك انعدام الجنسية، فرصة التحوّل من كونك شخص عرضة للتمييز على مدار سنوات، إلى شخص قد تشعر فجأة بأنّك “تمتاز” شكليّاً عن فئات أخرى محرومة من ذات الحقوق!

بعد العام 2000، أتاحت السلطات السورية المجال لمجموعة من المحرومين من الجنسية بـ”تصحيح” وضعهم القانوني، فانتقلوا من فئة “المكتومين” إلى فئة “أجانب الحسكة” وهم أصحاب البطاقة الحمراء، وخاصة في حالات العائلات التي تكون فيها الأم مواطنة متمتعة بالجنسية السورية، كما في حالتي.

وكان يُسمح آنذاك بالحصول على رخصة قيادة وأيضاً إمكانية التقدّم للشهادتين الإعدادية والثانوية “بشكل حرّ” ودون الحاجة إلى التدرج في الصفوف أسوة بباقي المواطنين السوريين. بينما بقوا محرومين من حقّ التملك والسفر خارج “القطر” وحتى النوم في فنادق العاصمة !

اقتراب الحلم والفرصة التاريخية:

الحصول على “البطاقة الحمراء” المخصصة لأجانب الحسكة، يعني الدخول في “رحلة جديدة” من مراحل انعدام الجنسية في سوريا. فبعد تغيير عائلتي وضعها القانوني من فئة “مكتومي القيد” إلى فئة “أجانب الحسكة”، طلبتُ من أحد أصدقائي الذاهبين إلى مدينة الحسكة تسجيلي من أجل التقدّم للثانوية العامة (الفرع الأدبي). حيث أنني كنت أقيم في مدينة القامشلي على الحدود مع تركيا آنذاك.

فشلت المحاولة الأولى لصديقي الذي كان يحمل اسمين، واحداً كردياً في المنزل و آخراً عربياً في الأوراق الرسمية، بسبب رفض الموظف ومزاجيته والادّعاء بأنّ الأوراق غير مكتملة، رغم أنّها لم تكن كذلك. ذلك الخبر كان واحداً من أكبر خيبات الأمل التي عايشتها آنذاك.

قمتُ بإعادة المحاولة في العام الثاني، (بين عامي 2002 و 2003)، فذهب أبيّ خصيّصاً إلى “مديرية التربية” في مدينة الحسكة، حاملاً الكثير من الأوراق والثبوتيات، المطلوبة منها وغير المطلوبة. ويا لهول الأهوال! لقد نجح الأمر وأصبح باستطاعتي التقدّم إلى “الثانوية الحرة” في ذاك العام والاقتراب خطوة أخرى نحو الاقتراب من حلم الدراسة الجامعية في العاصمة دمشق والتمسّك بأملٍ مفاده أنّ القادم أفضل، وأنّ البقاء في محافظة الحسكة إلى الأبد ليس قدراً !

على عجل، تركت عملي اليومي الشاق في “لف وتصليح المحركات الكهربائية”، فليس لدّي سوى أربعة أشهر تقريباً للتقدم إلى أول امتحان.

وصلتُ الليل بالنهار، وكنتُ أتوجه يومياً، ومشياً على الاقدام، إلى منطقة قريبة من “حي المطار” الذي كان يعجّ بـ”الفيلات” الفاخرة، بالقرب من مجموعة من الأشجار التي كان يُطلق عليها “غابة الأسد”. كانت المنطقة تمتاز أيضاً بوجود حقول القمح وبساتين الخضروات وأشجار التين والتوت والآبار ذات المياه العذبة، وإلى جانبهم سكّة القطار الواصلة بين القامشلي والحسكة.

ذاك المكان هو الذي اعتاد الطلبة الشباب على ارتياده للدارسة الذاتية، وكان أشبه بمدرسة في الهواء الطلق، تعجّ بعشرات الطلبة وأيضاً الهاربين/ات من صخب المدينة وقيود العائلة.

ناجح معلّق:

سمحت لي علاماتي في المرحلة الثانوية الأدبية بالالتحاق بجامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية. وعلى مدار سنوات الدراسة الجامعية، كانت “الدعابة” الأساسية المتكررة لدى العشرات من الطلبة من غير الكرد هي: “إنت كردي ليش عم تدرس أدب عربي؟” ها ها ها ها .. وكان هؤلاء الأشخاص ما إنّ يعلموا بأنّني لا أملك جنسية سورية، وما يترتب على ذلك من حرمان للحقوق، حتى يضيفوا ساخرين: “وفوقها مانك سوري ولا راح تتوظف” ها ها ها ها. فعلاً إنها كوميديا سوداء!

على أرض الواقع، كانت الدراسة الجامعية لي كأحد المنتمين لفئة أجانب الحسكة (وهو الشي غير المسموح به لفئة مكتومي القيد حتى العام 2000)، مغامرة كبيرة وذات تكلفة مادية مرتفعة للغاية، وخاصة لعائلتي التي ساعدتني قدر المستطاع في السنوات الأولى، قبل أن ابداً رحلة عمل طويلة وشاقة، استمرت لسنوات إلى جانب دراستي في إحدى الفنادق الفخمة في العاصمة دمشق.

أتذكر في تلك السنوات (2002 و2003 و 2004) أن عموم منطقة الجزيرة السورية، بمحافظاتها الثلاث، كانت تخلو من أية جامعة، حيث كنت أضطر، إلى جانب آلاف الطلبة، للسفر بالباصات (البولمانات) لأكثر من تسع ساعات بين القامشلي ودمشق، أو بعدد ساعات أقل بين الجزيرة وحلب. إلاّ أنّ الكلفة والمغامرة الأكبر كانت الدراسة الجامعية لسنوات مع انعدام أفق واضحة للمستقبل! فقد كان المحرومون من الجنسية يحرمون أيضاً من حقّهم في الحصول على “شهادة التخرّج” التي يمكن التوظّف بها.

قبل الالتحاق بالجامعة انتسبتُ لحزب كردي سرّي، ضمن أحزاب الحركة الكردية التي، ومنذ تأسيسها عام 1957، وضعت قضية أجانب الحسكة كإحدى أولوياتها إلى جانب ما سمّي آنذاك بقضية “الحزام العربي“، وكانت منشوراتهم الشهرية لا تكاد تخلو من الإشارة لهاتين القضيتين، وبالمثل كانت أنشطتهم وأنشطة عدد غير قليل من المعارضين/ات السوريين/ات العرب تتمحور حول تلك القضايا، وخاصة هؤلاء المتعاطفين/ات مع القضية الكردية بشكل خاص والقضية الديمقراطية في سوريا بشكل عام، ومنهم/ن من تحمل الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.

التمسّك بمعجزة قد تحدث في المستقبل واليقين بأنّ الحرمان من الجنسية ليس قدراً، كان حبل النجاة الوحيد لأجانب الحسكة أثناء الدراسية الجامعية، حيث أنّ الالتحاق بالجامعة، عدا عن التكلفة المالية الباهظة، كان أيضاً يمنع الطلاب من تعلّم إحدى الحرف والمهن اليدوية التي كانت، بطبيعة الحال، تدّر دخلاً أكثر من الدراسة، وكان الناس يفضلون تعلم “مصلحة” في تلك الفترة، عوضاً عن سنوات الالتحاق بالجامعة دون أمل أو أي أفق للعمل أو التوظيف.

أجانب الحسكة والانتفاضة السورية:

بعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في آذار/مارس 2011، تزامناً فيمّا سمي آنذاك بموجة “الربيع العربي”، أصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد في شهر نيسان/أبريل من العام نفسه، المرسوم التشريعي رقم 49، القاضي بـ”منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة”، ولم يشمل المرسوم عشرات الآلاف من فئة مكتومي القيد، حيث بلغ عددهم إلى جانب فئة أجانب الحسكة ما بين أعوام 1962 والعام 2011 حوالي 517 ألف شخص، بحسب إحصائية حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بشكل حصري من مصدر داخل نفوس الحسكة.

مرة أخرى، تعرضت فئة “مكتومي القيد” إلى ظلم مضاعف وغير إنساني، فإلى جانب حرمانهم من جميع الحقوق منذ العام 1962، لم يفلح المرسوم 49 بالتعاطي مع القضية كما فعل مع فئة “أجانب الحسكة”، ورغم نجاح عدد من فئة المكتومين بـ”تصحيح” وضعهم القانوني ليصبحوا من فئة أجانب الحسكة ثمّ مواطنين سوريين، غير أنّ قصص عشرات الآلاف منهم طويت، بعد أنّ اشتدّ النزاع السوري عام 2012، ودخلت البلاد في أتون حرب بالوكالة أسفرت عن مقتل مئات آلاف الضحايا ونزوح ولجوء الملايين إلى خارج البلاد، وظهور فئات جديدة من المحرومين/ات من الوثائق الثبوتية والمعرضين/ات لخطر انعدام الجنسية بسبب النزاع، وعلى رأسهم النازحون داخلياً واللاجئون.

كان واضحاً أنّ أسباب منح الجنسية للكرد المحرومين منها من قبل النظام السوري السابق عام 2011، ما هي إلا محاولة “سياسية” لاستمالة الكرد، أكثر من كونها فتح صفحة إصلاحية جديدة في بلاد ممزقة. أو أنها كانت محاولة لمنعهم على الأقل من المشاركة بكثافة في الاحتجاجات ضدّ نظام الحكم، وهو ما أثبتت الأشهر والسنوات التالية بأنّها استراتيجية غير ناجعة، فقد شهدت معظم المدن والمناطق الكردية أو ذات الكثافة الكردية، مظاهرات مستمرة ضدّ نظام الحكم بالتزامن مع تظاهرات باقي المناطق السورية.

السؤال الذهبي: ليش هويتك جديدة؟

في بداية عام 2012، وبعد تركي النشاط السياسي بشكل كامل، بدأتُ العمل مع مركز توثيق الانتهاكات في سوريا – VDC، أحد مشاريع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – SCM، وفي منتصف شباط/فبراير 2012، داهمت قوّة مدججة بالسلاح، عرفنا لاحقاً أنها تتبع للمخابرات الجوية، مقرّ المركز الكائن بالقرب من دوار “السبع بحرات” بقلب العاصمة دمشق، واقتادت جميع أعضاء الفريق -ذكوراً وإناثاً- في المركز إلى مطار المزة العسكري.

بعد وصولنا إلى المطار العسكري، قاموا بإنزالنا من “الباص الكبير/البولمان”، وبدأوا بأخذ بياناتنا الشخصية، ومقتنياتنا الخاصة. عندما جاء دوري، تفاجأ عنصر المخابرات، من حملي لبطاقة شخصية (هوية سورية) جديدة تماماً، كنتُ قد استخرجتها من “نفوس عامودا” قبل فترة قصيرة من الاعتقال. وعلى الفور سأل العنصر العشريني: ليش هويتك جديدة؟

كان من المعتاد أن يحصل المواطنون/ات السوريون/ات على البطاقة الشخصية بعد عمر الرابعة عشر، وهو ما أثار استغراب وحفيظة العنصر الذي كرر السؤال مرة أخرى، وفي تلك اللحظات تذكّرت دعوات أحد شيوخ الدين الذين طالبوا السوريين “بكسر بطاقاتهم الشخصية” في العام 2011، “كتعبير عن رفض أصحابها للنظام وتحكمه بهم”.

حاولت تدارك الموقف وشرح أنّ الهوية جديدة لأنّني كنت من فئة “أجانب الحسكة”، وحصلت على الجنسية السورية من فترة قريبة. في تلك اللحظات أحسست بأنّ “تهمة كسر الهوية” قد تكون أفضل من كونك “أجنبي” في فرع المخابرات الجوية، خاصة بعد إصرار السلطات السورية والإعلام السوري على سردية “وجود مؤامرة خارجية ضدّ سوريا”.

بعد جدال قصير، وسؤاله المباشر: شو يعني أجانب الحسكة؟ وتدخل عنصر آخر، نجحت في الشرح، “هنالك مجموعة بشرية موجودين في أقصى شمال شرق البلاد، حصلوا بـ”مكرمة من السيد الرئيس على الجنسية السورية”.

الحرية واللجوء:

بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاعتقال في فرع المخابرات الجوية، والفرقة الرابعة والشرطة العسكرية، وسجن عدرا، ثم التحويل إلى القضاء العسكري الكائن بالقرب من وزارة التعليم العالي في دمشق، تمّ إخلاء سبيلي بشرط حضور الجلسات المتبقية للمحكمة، وهو ما لم أفعله سوى مرة واحدة، قبل اللجوء إلى الجارة تركيا.

بدأت هناك حياة جديدة، متوقعاً أن تكون المشاكل المتعلقة بالوثائق الرسمية والاعتراف القانوني بوجودي قد انتهت، وهو ما كان أقرب للوهم، فرغم تجاوز الحدود الدولية بين البلدين، والتمتع الاسمي بصفة “لاجئ”، إلا أنّ الوضع القانوني الفعلي لجزء غير قليل من السوريين/ات كان عبارة عن “إقامة سياحية” فقط، يكون فيها الشخص مسؤولاً عن جميع احتياجاته. لاحقاً قامت الحكومة التركية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بتقديم مجموعة من الخدمات لحاملي وثيقة الكميلك، أو ما تسمّى بـ”بطاقة الحماية المؤقتة” فقط، والتي بدأ منحها عام 2014.

دفع التضييق على السوريين/ات بعد محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، بعشرات الآلاف إلى ترك البلاد، وزاد التضييق لاحقاً على فئات محددة من النشطاء/ات والصحفيين/ات، ومنهم الكرد السوريون، خاصة بعد عملية “غصن الزيتون” التركية، التي احتلت بموجبها منطقة عفرين الكردية عام 2018، ما دفعني للجوء إلى فرنسا، قبل بضعة أشهر من اجتياح جائحة كورونا للعالم.

العيش كطالب لجوء، يعيد إلى الأذهان الكثير من تحديّات العيش كمحروم من الجنسية ورغم قصر المدّة التي بقيت فيها طالب لجوء في فرنسا، مقارنة مع السنوات الطويلة من الحرمان من الجنسية في سوريا، إلاّ أنّ الكثير من التحديات كانت تشبه بعضها البعض إلى حدّ كبير، وخاصة من زاوية عدم وجود أي أوراق ثبوتية سوى “ورقة طالب اللجوء” التي تمنح الحقوق الأدنى للشخص، في بلاد لا يمكن التحرك فيها بتاتاً دون وجود إقامة نظامية وقرار محكمة تعترف بحقّ اللجوء (الحماية).

فرصة جديدة:

اليوم، وبعد مرور عقود على حرمان عشرات آلاف الكرد من حقّهم الطبيعي في الجنسية، ما زال أثر الإحصاء الاستثنائي عام 1962، والمرسوم 49 لعام 2011، حاضراً في حياة أجيال كاملة. تجربتي الشخصية تختصر معنى أن تولد على أرضك وفي وطنك الأمّ بلا هوية أو حقوق أو انتماء، ثمّ تحصل عليها متأخراً وكأنها منّة سياسية، لا حقاً أصيلاً.

إن كانت السلطات السورية السابقة قد أضاعت فرصة تاريخية عام 2011، فإنّ أمام السلطات الانتقالية اليوم فرصة مماثلة: معالجة هذه القضية بجدّية، ومنح الجنسية لجميع الحالات المتبقية، والاعتراف بالظلم، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكراهم، وضمان ألا يُحرم أي سوري/ة من حقه في الهوية والانتماء والمواطنة الكاملة مرة أخرى.

بسام الأحمد – المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”